Abwärme entsteht in Industrieanlagen, Rechenzentren, Gebäuden und kommunaler Infrastruktur Tag für Tag in großen Mengen. Sie zählt zu den größten ungenutzten Energiequellen und bietet doch enorme Chancen für Klimaschutz und Wirtschaftlichkeit.

Wer Abwärme konsequent nutzt, senkt seinen Primärenergiebedarf, reduziert CO₂-Emissionen und macht sich unabhängig von fossilen Brennstoffen. Für Energiemanager und technische Leiter entsteht so ein strategischer Hebel, mit dem Effizienzsteigerung, Dekarbonisierung und Kostensenkung gleichzeitig möglich werden.

Das Wichtigste in Kürze

- Abwärme zählt zu den größten ungenutzten Energiepotenzialen in Industrie und Städten.

- Großwärmepumpen heben dieses Potenzial auf ein nutzbares Temperaturniveau.

- Unternehmen senken damit ihre Energiekosten, CO₂-Emissionen und fossile Abhängigkeiten.

- Staatliche Förderungen und gesetzliche Vorgaben machen Abwärmenutzung attraktiver denn je.

- Für Energiemanager entsteht ein klarer Vorteil: mehr Effizienz, mehr Versorgungssicherheit, mehr Klimaschutz.

Wie entsteht Abwärme?

Abwärme entsteht überall dort, wo Energie in technische Prozesse fließt und nicht vollständig genutzt wird. Sie fällt in Form von Wärme an, die unkontrolliert über die Abluft, das Kühlwasser oder Maschinengehäuse entweicht. Für viele Betriebe gehört dieser Verlust zum Alltag, obwohl das vorhandene Energiepotenzial enorm ist.

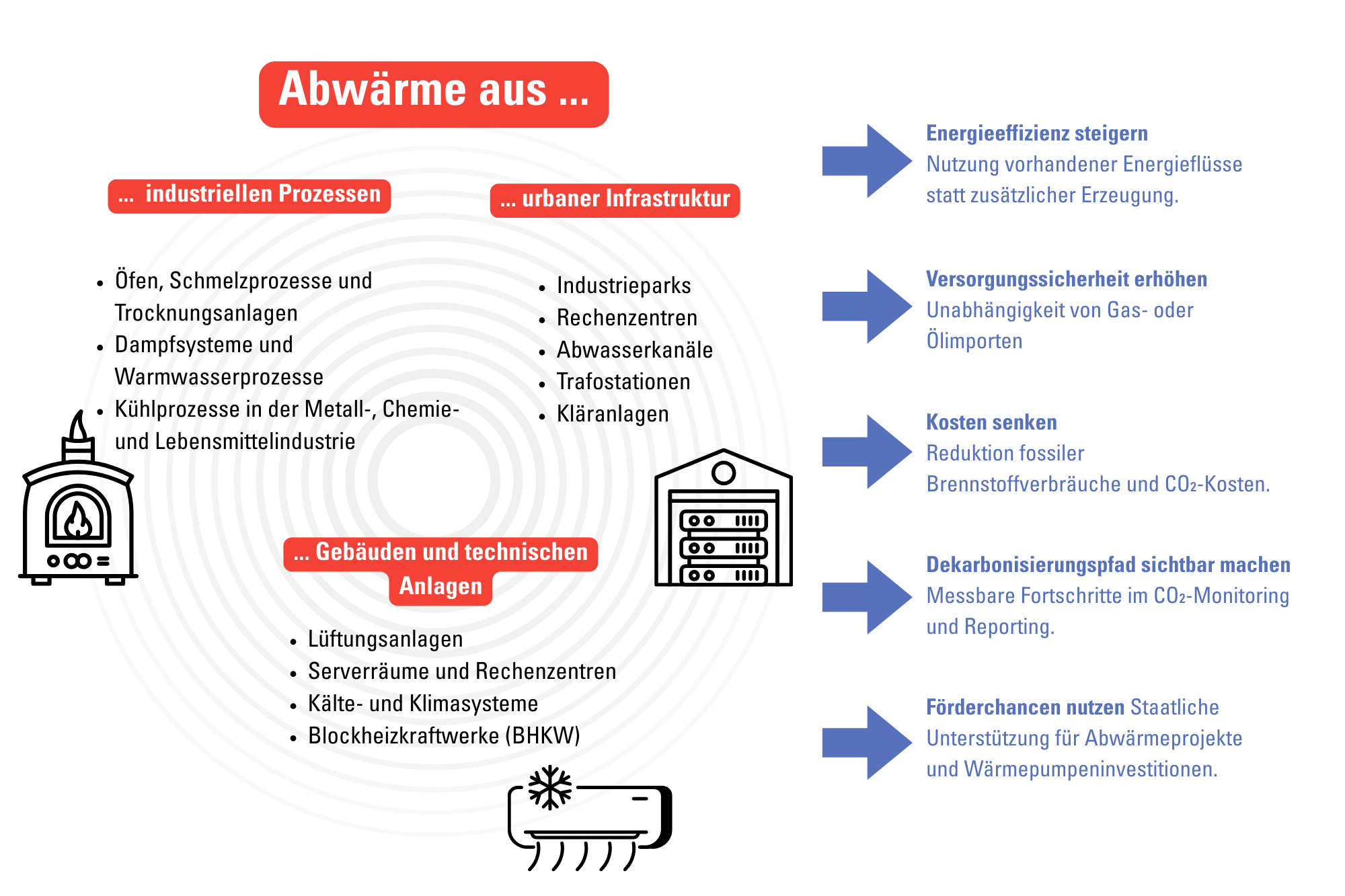

Abwärme aus industriellen Prozessen

In der Industrie entsteht Abwärme vor allem durch:

- Öfen, Schmelzprozesse und Trocknungsanlagen

- Dampfsysteme und Warmwasserprozesse

- Kühlprozesse in der Metall-, Chemie- und Lebensmittelindustrie

Sobald Maschinen oder Anlagen Wärme erzeugen, ohne sie vollständig in den Prozess zurückzuführen, entsteht nutzbare Abwärme. Gerade Niedertemperatur-Abwärme (unter 100°C) bleibt bislang in den meisten Fällen ungenutzt, obwohl sie sich ideal für Großwärmepumpen eignet.

Abwärme aus Gebäuden und technischen Anlagen

Auch Gebäude erzeugen kontinuierlich Abwärme, zum Beispiel durch:

- Lüftungsanlagen

- Serverräume und Rechenzentren

- Kälte- und Klimasysteme

- Blockheizkraftwerke (BHKW)

Moderne Energiekonzepte nutzen diese Wärme, um Heizungssysteme zu unterstützen oder Fernwärmenetze zu speisen.

Abwärme aus urbaner Infrastruktur

Städtische Infrastruktur stellt weitere Quellen bereit:

- Industrieparks

- Rechenzentren

- Abwasserkanäle

- Trafostationen

- Kläranlagen

Die Stadt Mannheim zeigt, dass Städte durch Abwärmenutzung einen erheblichen Teil ihres Wärmebedarfs decken können, ein zentraler Baustein für klimaneutrale Quartiere.

Wo kommt Abwärme zum Einsatz?

Unternehmen und Städte nutzen Abwärme heute deutlich vielfältiger als noch vor wenigen Jahren. Moderne Technologien wie Großwärmepumpen, Wärmenetze und Wärmerückgewinnungssysteme machen es möglich, selbst Niedertemperatur-Abwärme in wertvolle Nutzwärme umzuwandeln. Die Einsatzbereiche reichen von industrieller Prozesswärme bis zur kommunalen Versorgung ganzer Stadtteile.

Einsatz in industriellen Prozessen

Industriebetriebe setzen Abwärme dort ein, wo kontinuierlich Wärme benötigt wird, zum Beispiel für Trocknungsprozesse, Vorwärmung von Rohstoffen, Reinigungs- und Waschprozesse, Dampferzeugung oder Raumwärme in Produktionshallen. Die interne Abwärmenutzung senkt den Bedarf an fossilen Brennstoffen spürbar und verbessert die Energieeffizienz ganzer Anlagen.

Einsatz in Fernwärmenetzen

Abwärme spielt eine immer größere Rolle in kommunalen Wärmenetzen. Durch Großwärmepumpen wird selbst Niedertemperatur-Abwärme auf ein Niveau gehoben, das für die Einspeisung ideal ist. Beispiele dafür sind: Rechenzentren, Industrieparks, Kläranlagen und Abwasserkanäle, Kraftwerksstandorte oder die Flusswärmenutzung wie in Mannheim. Diese Wärme ersetzt zunehmend fossile Kesselanlagen und ist damit ein Schlüssel für die kommunale Dekarbonisierung.

Praxisbeispiel: Mannheim baut die größte Flusswärmepumpe der Welt

Mannheim setzt ein deutliches Signal für die urbane Wärmewende. Die MVV investiert 200 Millionen Euro in eine Flusswärmepumpe mit 165 Megawatt thermischer Leistung, die ab 2028 bis zu 40.000 Haushalte mit klimafreundlicher Fernwärme versorgen soll.

Die Anlage nutzt Rheinwasser als Wärmequelle und arbeitet mit natürlichen Kältemitteln sowie Turbokompressoren. Finanziert wird das Projekt unter anderem durch 59 Millionen Euro Bundesförderung.

Mit der Inbetriebnahme steigt der Anteil erneuerbarer Wärme in Mannheim auf rund 90 Prozent und ist damit ein zentraler Baustein auf dem Weg zur geplanten Abschaltung des Gasnetzes im Jahr 2035.

Einsatz in Gewerbe- und Verwaltungsgebäuden

Auch im Gebäudebereich entstehen nutzbare Abwärmequellen, etwa durch Lüftungs- und Klimaanlagen, Serverräume, Kälteanlagen, Gewerbeküchen oder Supermärkte.

Wärmerückgewinnungssysteme führen diese Energie in Heizsysteme, Warmwasserbereitungen oder interne Netze zurück.

Einsatz in Quartieren und urbanen Wärmeprojekten

Städte nutzen Abwärme zunehmend als Baustein regionaler Wärmepläne. Aktuelle Pilotprojekte zeigen, wie Abwärme langfristig komplette Quartiere, Neubaugebiete, Nahwärmenetze oder Gewerbeparks versorgt. Die Kombination aus Abwärme, Großwärmepumpen und erneuerbaren Energien ermöglicht hier einen entscheidenden Schritt zur klimaneutralen Wärmeversorgung.

Ein starkes Trio: Abwärme, Großwärmepumpen und Dekarbonisierung

1. Abwärmenutzung: ungenutzte Energie nutzen

In fast allen industriellen Anlagen entsteht Niedertemperatur-Abwärme. Sie bleibt oft ungenutzt, obwohl sie enorme Energiepotenziale bietet. Unternehmen senken ihren Primärenergiebedarf deutlich, wenn sie diese Wärme erfassen und weiterverwenden.

2. Großwärmepumpen: die technologische Brücke

Großwärmepumpen heben Abwärme auf ein höheres Temperaturniveau. So entsteht Wärme für Heizung, Fernwärmenetze oder Produktionsprozesse. Diese Technologie ersetzt fossile Kesselanlagen und schafft eine elektrische, stabile und zukunftsfähige Wärmeerzeugung.

3. Dekarbonisierung: das strategische Ziel

Wer Abwärme und Großwärmepumpen kombiniert, senkt CO₂-Emissionen im Wärmebereich spürbar. Da Wärme oft mehr als 50 Prozent des Energieverbrauchs ausmacht, entstehen große Einsparungen. Unternehmen stärken damit ihre Net-Zero-Strategien, erfüllen ESG-Anforderungen und halten gesetzliche Vorgaben wie BEHG, EU-ETS und das Energieeffizienzgesetz ein.

Die fünf wichtigsten Vorteile für Energiemanager

Abwärme, Großwärmepumpen und intelligente Energiesysteme verschaffen Energiemanagern spürbare Vorteile:

1. Energieeffizienz steigern: Sie nutzen vorhandene Energieflüsse und vermeiden zusätzliche Wärmeerzeugung.

2. Kosten senken: Sie reduzieren fossile Brennstoffe und sparen CO₂-Kosten.

3. Versorgungssicherheit erhöhen: Sie verringern die Abhängigkeit von Gas- und Ölimporten.

4. Förderchancen nutzen: Sie profitieren von staatlicher Unterstützung für Abwärmeprojekte und Großwärmepumpen.

5. Dekarbonisierung sichtbar machen: Sie dokumentieren Fortschritte im CO₂-Monitoring und stärken ESG-Berichte.

Welche gesetzlichen Vorgaben gibt es?

Unternehmen und Kommunen stehen zunehmend in der Pflicht, Energie effizient einzusetzen und vermeidbare Energieverluste zu reduzieren. Die Politik setzt dabei klare Rahmenbedingungen, die die Abwärmenutzung gezielt fördern und gleichzeitig den Druck erhöhen, ungenutzte Energiepotenziale zu erschließen.

Energieeffizienzgesetz (EnEfG)

Das Energieeffizienzgesetz verpflichtet energieintensive Unternehmen dazu, vermeidbare Wärmeverluste zu reduzieren und vorhandene Abwärmequellen systematisch zu erfassen. Unternehmen müssen ihre Energieaudits aktualisieren, Effizienzmaßnahmen dokumentieren und nachweisen, wie sie Abwärme nutzen oder warum eine Nutzung technisch nicht möglich ist.

EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED)

Die überarbeitete EED fordert eine deutlich bessere Nutzung vorhandener Energieflüsse. Für viele Industriebetriebe bedeutet das, Abwärmepotenziale offenzulegen und prüfbare Maßnahmen vorzulegen. Kommunale Wärmeplanungen müssen Abwärme künftig als feste Energiequelle berücksichtigen.

Bundesförderung für effiziente Wärmenetze (BEW)

Die BEW fördert Investitionen in Wärmenetze der Zukunft. Dazu gehören die Abwärmenutzung aus Industrie und Gewerbe, Großwärmepumpen in Fernwärmenetzen und die Integration erneuerbarer Wärmequellen. Die Förderquoten sind hoch und senken die Investitionshürde für Unternehmen und Kommunen erheblich.

Anforderungen aus dem Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Das GEG fordert einen steigenden Anteil erneuerbarer Energien in der Wärmeversorgung. Abwärme zählt offiziell als erneuerbare Energiequelle, wenn sie über Wärmepumpen nutzbar gemacht wird. Damit wird sie zu einem attraktiven Element in der Modernisierung von Gebäuden und Quartieren.

Emissionshandel (EU-ETS) und BEHG

Unternehmen, die CO₂-Kosten aus dem nationalen BEHG oder dem EU-ETS tragen, profitieren besonders stark. Jede eingesparte Kilowattstunde Wärme aus Abwärme senkt direkte CO₂-Kosten. Dies ist ein messbarer Vorteil im Energiemanagement und Reporting.

Abwärme als Schlüssel für Effizienz und Dekarbonisierung

Abwärme gehört zu den größten ungenutzten Energiequellen in Industrie und Städten. Unternehmen, die diese Wärmequelle erschließen, steigern ihre Effizienz, reduzieren Emissionen und senken ihre Energiekosten deutlich. Moderne Technologien wie Großwärmepumpen, intelligente Messtechnik und datenbasierte Energiesysteme machen selbst Niedertemperatur-Abwärme nutzbar und eröffnen völlig neue Möglichkeiten für klimafreundliche Wärmeversorgung.

Für Energiemanager entstehen klare Vorteile: Sie setzen gesetzliche Vorgaben um und schaffen ein Energiesystem, das stabil, wirtschaftlich und zukunftssicher ist. Das Beispiel aus Mannheim zeigt, wie groß das Potenzial ist und wie schnell Abwärmenutzung zur echten Dekarbonisierung beitragen kann.

FAQs

Welche Temperaturen benötigt eine Großwärmepumpe, um Abwärme nutzbar zu machen?

Großwärmepumpen nutzen bereits Temperaturen ab etwa 5 bis 30 Grad Celsius. Sie heben diese Wärme je nach Bedarf auf 60 bis 130 Grad an, ideal für Fernwärme und Prozesswärme.

Eignet sich Abwärme auch für kleinere Betriebe?

Ja. Viele Betriebe nutzen Abwärme aus Kühlanlagen, Lüftungen oder Kompressoren. Selbst kleine Mengen reduzieren den Wärmebedarf spürbar, wenn sie konsequent erschlossen werden.

Welche Rolle spielt die Qualität der Messdaten?

Genaue Messdaten entscheiden über die Wirtschaftlichkeit eines Abwärmeprojekts. Sie zeigen, wie stabil die Wärmequelle ist, welche Temperatur anliegt und wie viel Energie tatsächlich nutzbar bleibt. Die Efficio® Energiemanagementsoftware unterstützt Sie dabei.

Kann Abwärmenutzung mit Photovoltaik kombiniert werden?

Ja. PV-Anlagen erzeugen Strom, den Großwärmepumpen direkt nutzen können. So sinken Betriebskosten, und die erzeugte Wärme wird noch klimafreundlicher.

Wie lange dauert die Umsetzung eines Abwärmeprojekts?

Je nach Komplexität dauert die Umsetzung sechs Monate bis mehrere Jahre. Die Dauer hängt von der Wärmequelle, der technischen Integration und den Genehmigungsprozessen ab.

Quellen

https://de.wikipedia.org/wiki/Abw%C3%A4rme

https://www.klimaschutz-niedersachsen.de/themen/waerme/abwaermenutzung.php

https://www.bra.nrw.de/energie-bergbau/foerderprogramme-fuer-klimaschutz-und-energiewende/foerderbereiche/fernwaermeleitungen-waermekonzepte/foerderung-von-anlagen-zur-nutzung-von-abwaerme-fuer-die-gebaeudeversorgung

https://www.energieatlas.bayern.de/waerme/abwaerme

https://www.energy4climate.nrw/industrie-produktion/energiebedarf-der-industrie/industrielle-abwaerme

https://www.sfc.com/de/glossar/abwaerme/

https://www.waermepumpe.de/verbraucher/funktion-waermequellen/abwaerme/